2009年06月28日

Le Plat 札幌

「北海道で最高のビストロはどこですか?」

そう聞かれたら、自分は迷わずに「Le Plat(ル・プラ)」さんを御紹介している。

確かに先日、NYのとある雑誌を担当されている方が来道された際、こちらのお店に御案内させていただいた。

アルザス・ショフィット・ピノブラン 2004(Alsace Shoffit Pinot Blanc)。

黄色がかった色合いと一口目のまったりした甘さだけを頼りにセパージュを考えると、トケ・ピノ・グリ(Tokay Pinot Gris)を想像してしまうが、ピノ・ブラン(Pinot Blanc)にオーセロワ・ブラン(Auxerrois Blanc)が若干ブレンドされているということを知り、オーセロワ・ブランがピノ・ブランに与える影響は、こういう形であったのかと驚いた。

Alsas AC/Vin d'Alsace(ヴァン・ダルザス)を表示するためには、オーセロワの品種名表示は「不可」という独特のルールがある。

アルザスでも最高の造り手とされるドメーヌ・ショフィット。

2代目であるベルナール・ショフィットが造り出した、夏には最高の一本とでも言えようか。

「冷製道産アワビのコンソメ蒸し」。

添えられている野菜が一品一品美味しく、ショフィットとはまさに絶妙なバランス。

「島牧ブリのソテー」。

臭みがなく、品の良さを十分に引き立てるブリのソテー。

この二皿目に辿り着く頃、ショフィットがさらに輝きを増してきている。

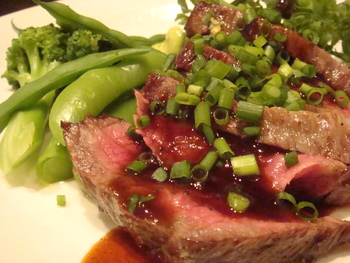

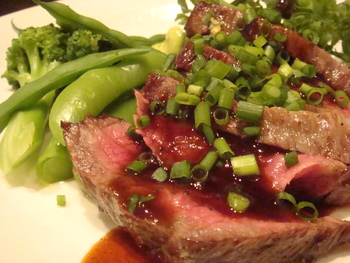

「道産牛モモ肉の温タタキ」。

素直に美味しい温タタキ。

この牛モモ肉に合わせるワインは、とても気になっていた一本。

シャトー・パヴェイユ・ド・リューズ 2006(CH.Paveil de Luze)。

Margaux AC(マルゴー・クリュ・ブルジョワ)。

ジョフロワ・リューズがマルゴー村から世に送り出した一本。

シャトー・マルゴーを最後に飲んだのはいつだったか。記憶さえ定かではない。

「今日は、是非この一本を飲んでもらいたかった」と、ともちゃんに言われた一本。

カベルネ・ソーヴィニョン(Cabernet Sauvignon)65%、メルロ(Merlot)30%、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)5%。

ヴィンテージによってセパージュ構成が異なっているワイン。

華やかな香りがテーブル全体にまで広がってくる。

豊富なワインの中から、「今日はこれが飲みたい」という自分の考えが絶妙に伝わっているから、本当に嬉しくなってしまう。

そういうお店だからこそ、自分のお気に入りの「ビストロ」と言えるのだろう(笑)。 続きを読む

そう聞かれたら、自分は迷わずに「Le Plat(ル・プラ)」さんを御紹介している。

確かに先日、NYのとある雑誌を担当されている方が来道された際、こちらのお店に御案内させていただいた。

アルザス・ショフィット・ピノブラン 2004(Alsace Shoffit Pinot Blanc)。

黄色がかった色合いと一口目のまったりした甘さだけを頼りにセパージュを考えると、トケ・ピノ・グリ(Tokay Pinot Gris)を想像してしまうが、ピノ・ブラン(Pinot Blanc)にオーセロワ・ブラン(Auxerrois Blanc)が若干ブレンドされているということを知り、オーセロワ・ブランがピノ・ブランに与える影響は、こういう形であったのかと驚いた。

Alsas AC/Vin d'Alsace(ヴァン・ダルザス)を表示するためには、オーセロワの品種名表示は「不可」という独特のルールがある。

アルザスでも最高の造り手とされるドメーヌ・ショフィット。

2代目であるベルナール・ショフィットが造り出した、夏には最高の一本とでも言えようか。

「冷製道産アワビのコンソメ蒸し」。

添えられている野菜が一品一品美味しく、ショフィットとはまさに絶妙なバランス。

「島牧ブリのソテー」。

臭みがなく、品の良さを十分に引き立てるブリのソテー。

この二皿目に辿り着く頃、ショフィットがさらに輝きを増してきている。

「道産牛モモ肉の温タタキ」。

素直に美味しい温タタキ。

この牛モモ肉に合わせるワインは、とても気になっていた一本。

シャトー・パヴェイユ・ド・リューズ 2006(CH.Paveil de Luze)。

Margaux AC(マルゴー・クリュ・ブルジョワ)。

ジョフロワ・リューズがマルゴー村から世に送り出した一本。

シャトー・マルゴーを最後に飲んだのはいつだったか。記憶さえ定かではない。

「今日は、是非この一本を飲んでもらいたかった」と、ともちゃんに言われた一本。

カベルネ・ソーヴィニョン(Cabernet Sauvignon)65%、メルロ(Merlot)30%、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)5%。

ヴィンテージによってセパージュ構成が異なっているワイン。

華やかな香りがテーブル全体にまで広がってくる。

豊富なワインの中から、「今日はこれが飲みたい」という自分の考えが絶妙に伝わっているから、本当に嬉しくなってしまう。

そういうお店だからこそ、自分のお気に入りの「ビストロ」と言えるのだろう(笑)。 続きを読む

2009年06月27日

Monty Python 札幌

高校時代から知り合いである後輩というより友人が、久しぶりに札幌へとやってきた。

札幌のMonty Python(モンティ・パイソン)さんにて待ち合わせる。

昨日の札幌は、暑い一日であった。

涼むという意味では、確実に「白」から飲みたい。

フランス・ルーション(Roussillon)のVin de Pay d'Oc(ヴァン・ド・ペイ・ドック)Cotes Catalanes(コート・カタラン)、17世紀に設立されたDomeine Lafage(ドメーヌ・ラファージュ)。

6代目であるジャン・マルク・ラファージュ氏が、所有している3つの畑のうちで最も地中海に近い「ラ・テット」で栽培したシャルドネ(Chardonnay)100%で造ったワイン。

NOVELLUM CHARDONNAY(ノヴェラム)2007。

そもそもルーションでシャルドネを栽培していること自体びっくりだが、下手なブルゴーニュよりもずーーっとコスト・パフォーマンスに優れた秀逸なワインであった。

「ホワイトアスパラガスと温泉卵」。

「シュパーゲル(アスパラガス)とリースリング」の組み合わせに、最近嵌っていたが、ルーションのシャルドネとのコンビネーションも捨てがたい。

さて、赤ワイン。

Chateau NARDOU(シャトー・ナルドー)2005。

ボルドー(Bordeaux)・コート・ド・フラン(Cotes de Francs)。

ドルドーニュ川(Dordogne)右岸の奥まったAC。

メルロ(Merlot)80%、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)とカベルネ・ソーヴィニョン(Cabernet Sauvignon)がそれぞれ10%。

抜栓後、グラスに注ぐと「プチプチ」感があり、メルロ好きなワイン飲みにとっては堪らない一本である。

「牛フィレ肉」とあわせてみる。

これがまた、絶妙なのだ。

続きを読む

札幌のMonty Python(モンティ・パイソン)さんにて待ち合わせる。

昨日の札幌は、暑い一日であった。

涼むという意味では、確実に「白」から飲みたい。

フランス・ルーション(Roussillon)のVin de Pay d'Oc(ヴァン・ド・ペイ・ドック)Cotes Catalanes(コート・カタラン)、17世紀に設立されたDomeine Lafage(ドメーヌ・ラファージュ)。

6代目であるジャン・マルク・ラファージュ氏が、所有している3つの畑のうちで最も地中海に近い「ラ・テット」で栽培したシャルドネ(Chardonnay)100%で造ったワイン。

NOVELLUM CHARDONNAY(ノヴェラム)2007。

そもそもルーションでシャルドネを栽培していること自体びっくりだが、下手なブルゴーニュよりもずーーっとコスト・パフォーマンスに優れた秀逸なワインであった。

「ホワイトアスパラガスと温泉卵」。

「シュパーゲル(アスパラガス)とリースリング」の組み合わせに、最近嵌っていたが、ルーションのシャルドネとのコンビネーションも捨てがたい。

さて、赤ワイン。

Chateau NARDOU(シャトー・ナルドー)2005。

ボルドー(Bordeaux)・コート・ド・フラン(Cotes de Francs)。

ドルドーニュ川(Dordogne)右岸の奥まったAC。

メルロ(Merlot)80%、カベルネ・フラン(Cabernet Franc)とカベルネ・ソーヴィニョン(Cabernet Sauvignon)がそれぞれ10%。

抜栓後、グラスに注ぐと「プチプチ」感があり、メルロ好きなワイン飲みにとっては堪らない一本である。

「牛フィレ肉」とあわせてみる。

これがまた、絶妙なのだ。

続きを読む

2009年06月23日

鶴沼ワイナリー (北海道ワイン㈱直営農場)

6月上・中旬の天気の良い日に、東京からのお客さまとともに北海道空知(そらち)にある「鶴沼ワイナリー」に足を運んだ。

鶴沼ワイナリーは、浦臼(うらうす)町に所在する、北海道ワイン㈱の直営農場でもある。

雪が解けて、作業が本格化する時期にお邪魔すると、また違った畑の一面を我々は垣間見ることができる。

今村農場長さんが、いつものように親切に初心者にも分かるように説明をしてくださる。

かなり成形が進み、葡萄のような輪郭を現しだしているものもチラホラと。

また、秋には収穫を行う地域の皆さんが、この時期に必要となる作業のお手伝いにも来られていた。

春・夏・秋・冬と「ビュー・ポイント」となっている地点にて、定点観測写真。

今年は「ワインツーリズム」でお客さまをお迎えし、のんびりと、北海道らしい農地の雰囲気に浸っていただくことを目的として、色々な工夫を凝らされているとのこと。

続きを読む

鶴沼ワイナリーは、浦臼(うらうす)町に所在する、北海道ワイン㈱の直営農場でもある。

雪が解けて、作業が本格化する時期にお邪魔すると、また違った畑の一面を我々は垣間見ることができる。

今村農場長さんが、いつものように親切に初心者にも分かるように説明をしてくださる。

かなり成形が進み、葡萄のような輪郭を現しだしているものもチラホラと。

また、秋には収穫を行う地域の皆さんが、この時期に必要となる作業のお手伝いにも来られていた。

春・夏・秋・冬と「ビュー・ポイント」となっている地点にて、定点観測写真。

今年は「ワインツーリズム」でお客さまをお迎えし、のんびりと、北海道らしい農地の雰囲気に浸っていただくことを目的として、色々な工夫を凝らされているとのこと。

続きを読む

2009年06月22日

伊勢鮨 小樽

小樽と言えば「鮨」。

「寿司屋通り」という通りがあったり、多くのお寿司屋さんが暖簾を並べているので、観光客の皆さんは「どこのお店に入ったらよいのか」どのように予習をされてきているのだろう・・・。

自分が通うお店の一つは「伊勢鮨」さん。

中学生の頃だっただろうか。

もはや家中が寝静まった23時過ぎに一人本を読んでいると、父親が帰宅する。

「なんだ。勉強していたのか? お腹空いていないか?」と、今は亡き父親は、近所の寿司屋のカウンターに自分を連れて行ってくれたものだ。

決して裕福な家庭ではなかったのだが、その頃自分が食べることのできるネタは、いか、たこ、まぐろと限られていたし、そもそも食が細かったこともあり、それほど高額な料金が請求されていたわけでもなかったのだろう。

そうした経験を積み重ねていると、高校生になれば喫茶店でも独りカウンターでコーヒーを飲み、どこに行くにせよ独りでカウンターという「空間」が居心地のよいものとなっていったようだ。

さて、伊勢鮨さんはいつも混みあっていて、当日予約してもお店に席を確保できないこともあるので、「出前」をお願いすることもあるのだが、先日は運良くカウンターに座ることができた。

大将やNさんと話しをしながら、うにの食べ比べ(ばふん、むらさき)、かにの食べ比べ(ずわい、たらば)などなど、贅沢な時間を過ごさせていただいた。

伊勢鮨さんの握りの特徴は、何と言っても「塩」の使い方が絶妙で、醤油を使わずほとんどの握りをいただくことができること。

一品料理も美味しいので、鮨の合間に「くじら」をいただいたり。

冷酒も進む。ママさんが「日本酒ソムリエ」ということもあり、いつも大変に美味しい日本酒をいただくことができるのもまた、伊勢鮨さんの素晴らしいところ。

終盤、「コマイの子」をいただく。

濃厚でありながら、このとろける感覚はどういうことなのだろう。

伊勢鮨さんでは外すことのできないネタがある。

それは、古平産の「たらこ」の握り。

本州から大切な方が小樽に来られた際には、なるべくこの握りを食べていただくことにしている。

「私、たらこって駄目なのよね~」と語っておられた方が、一口食べて「美味しい!!」と絶賛し、もう一貫握ってもらったこともある程、お奨めの一品である。

続きを読む

「寿司屋通り」という通りがあったり、多くのお寿司屋さんが暖簾を並べているので、観光客の皆さんは「どこのお店に入ったらよいのか」どのように予習をされてきているのだろう・・・。

自分が通うお店の一つは「伊勢鮨」さん。

中学生の頃だっただろうか。

もはや家中が寝静まった23時過ぎに一人本を読んでいると、父親が帰宅する。

「なんだ。勉強していたのか? お腹空いていないか?」と、今は亡き父親は、近所の寿司屋のカウンターに自分を連れて行ってくれたものだ。

決して裕福な家庭ではなかったのだが、その頃自分が食べることのできるネタは、いか、たこ、まぐろと限られていたし、そもそも食が細かったこともあり、それほど高額な料金が請求されていたわけでもなかったのだろう。

そうした経験を積み重ねていると、高校生になれば喫茶店でも独りカウンターでコーヒーを飲み、どこに行くにせよ独りでカウンターという「空間」が居心地のよいものとなっていったようだ。

さて、伊勢鮨さんはいつも混みあっていて、当日予約してもお店に席を確保できないこともあるので、「出前」をお願いすることもあるのだが、先日は運良くカウンターに座ることができた。

大将やNさんと話しをしながら、うにの食べ比べ(ばふん、むらさき)、かにの食べ比べ(ずわい、たらば)などなど、贅沢な時間を過ごさせていただいた。

伊勢鮨さんの握りの特徴は、何と言っても「塩」の使い方が絶妙で、醤油を使わずほとんどの握りをいただくことができること。

一品料理も美味しいので、鮨の合間に「くじら」をいただいたり。

冷酒も進む。ママさんが「日本酒ソムリエ」ということもあり、いつも大変に美味しい日本酒をいただくことができるのもまた、伊勢鮨さんの素晴らしいところ。

終盤、「コマイの子」をいただく。

濃厚でありながら、このとろける感覚はどういうことなのだろう。

伊勢鮨さんでは外すことのできないネタがある。

それは、古平産の「たらこ」の握り。

本州から大切な方が小樽に来られた際には、なるべくこの握りを食べていただくことにしている。

「私、たらこって駄目なのよね~」と語っておられた方が、一口食べて「美味しい!!」と絶賛し、もう一貫握ってもらったこともある程、お奨めの一品である。

続きを読む

2009年06月22日

清々しい感動

小樽・札幌間の都市間高速バスを利用していると、年輩の方々の態度の悪さに辟易とすることがある。

小樽方向へと向かう18時台のバスは、結構混みあっている。

途中からバスに乗っても空いている席が見当たらないと思いきや、小さな鞄を通路側の席に何の感情も持っていないが如く平気な顔をしている老女。

「申し訳ありませんが、座らせてもらえませんか?」と声をかけると、かなり不機嫌な顔をして鞄を自分の膝の上へと移動させる。

あるいは世間で「豚インフルエンザ」が話題となっている中、咳をする際には口元を手で押さえたり、そういった他人への配慮をしない(できない)人を見かけると、ウンザリすることもある。

とある休日、自分は一人旅にでかけ、とある街から札幌へと移動する都市間高速バスを利用した。

自分は始発駅ではない場所から乗ったのだが、既に10人程度が乗車しており、通路側に詰めて座っていない女性やら通路側の席に鞄を置いて眠っているかのような人たちが多い。

自分が乗った停留所で、既に2人がけシートの窓側又は通路側のどちらかは埋まってしまった。

窓側後方に座った自分は、もちろん大きなリュックサックを膝の上に乗せて、約2時間30分程度であろう車中での移動を我慢しながらと思って座っていた。

札幌方面へとバスが移動するたびに乗ってくるお客さまが増え、相席になる座席が増えてきたが、それでも通路側に陣取り狸寝入りする女性やら荷物を移動させない女性が目立っていた。

いよいよそういう席ばかりになったときに、短大生かな、と思われる女性が荷物を抱えて自分の席の方へと移動してきた。

辺りをキョロキョロと眺めているが、自分の隣しか座れる空間がないことを察したようで、「申し訳ありません。お隣の席に座らせていただいてもよろしいでしょうか?」と。

びっくりしたのだ。

自分であれば「すいません。失礼します」と声かけして座らせていただくが、ここまで丁寧な言葉を使うことができる若い女性がいることに、正直清々しい感動を憶えた。

この日はとあるICで渋滞が起きていて、一つのICに辿り着くまで30分もかかるという高速道路が大渋滞。北海道でもこんな現象が起こるとは、さすがに1,000円効果なのだろうか・・・。彼女も、狭い空間に、大きな荷物を抱えたむさくるしい男性が隣で、さぞかし辛い時間を送っただろうと「恐縮」してしまう。

札幌市内に入って、ぽつりぽつりとバスを降りる人たちが現れ、彼女にとっても息苦しかっただろう3時間弱のバスの旅が終わろうとしていたときのこと。

空いている席へと移動しようと思いついた彼女は、「今日はどうもありがとうございました」と、ニコリと深く会釈をするのである。

「こちらこそ」とにこやかな笑みで応えた自分であったが、今の時代にこういう素晴らしい対応ができる若者がいることを知り、なぜだか3時間弱のバスの旅の疲れさえ吹き飛ぶ気持ちになった。

続きを読む

続きを読む

小樽方向へと向かう18時台のバスは、結構混みあっている。

途中からバスに乗っても空いている席が見当たらないと思いきや、小さな鞄を通路側の席に何の感情も持っていないが如く平気な顔をしている老女。

「申し訳ありませんが、座らせてもらえませんか?」と声をかけると、かなり不機嫌な顔をして鞄を自分の膝の上へと移動させる。

あるいは世間で「豚インフルエンザ」が話題となっている中、咳をする際には口元を手で押さえたり、そういった他人への配慮をしない(できない)人を見かけると、ウンザリすることもある。

とある休日、自分は一人旅にでかけ、とある街から札幌へと移動する都市間高速バスを利用した。

自分は始発駅ではない場所から乗ったのだが、既に10人程度が乗車しており、通路側に詰めて座っていない女性やら通路側の席に鞄を置いて眠っているかのような人たちが多い。

自分が乗った停留所で、既に2人がけシートの窓側又は通路側のどちらかは埋まってしまった。

窓側後方に座った自分は、もちろん大きなリュックサックを膝の上に乗せて、約2時間30分程度であろう車中での移動を我慢しながらと思って座っていた。

札幌方面へとバスが移動するたびに乗ってくるお客さまが増え、相席になる座席が増えてきたが、それでも通路側に陣取り狸寝入りする女性やら荷物を移動させない女性が目立っていた。

いよいよそういう席ばかりになったときに、短大生かな、と思われる女性が荷物を抱えて自分の席の方へと移動してきた。

辺りをキョロキョロと眺めているが、自分の隣しか座れる空間がないことを察したようで、「申し訳ありません。お隣の席に座らせていただいてもよろしいでしょうか?」と。

びっくりしたのだ。

自分であれば「すいません。失礼します」と声かけして座らせていただくが、ここまで丁寧な言葉を使うことができる若い女性がいることに、正直清々しい感動を憶えた。

この日はとあるICで渋滞が起きていて、一つのICに辿り着くまで30分もかかるという高速道路が大渋滞。北海道でもこんな現象が起こるとは、さすがに1,000円効果なのだろうか・・・。彼女も、狭い空間に、大きな荷物を抱えたむさくるしい男性が隣で、さぞかし辛い時間を送っただろうと「恐縮」してしまう。

札幌市内に入って、ぽつりぽつりとバスを降りる人たちが現れ、彼女にとっても息苦しかっただろう3時間弱のバスの旅が終わろうとしていたときのこと。

空いている席へと移動しようと思いついた彼女は、「今日はどうもありがとうございました」と、ニコリと深く会釈をするのである。

「こちらこそ」とにこやかな笑みで応えた自分であったが、今の時代にこういう素晴らしい対応ができる若者がいることを知り、なぜだか3時間弱のバスの旅の疲れさえ吹き飛ぶ気持ちになった。

続きを読む

続きを読む2009年06月07日

ルロワ

ヴィオディナミの祖と言えばNIcolas Joly(ニコラ・ジョリ)。

その愛弟子と言われるLalou Bize-Leroy(1933-:ラルー・ビーズ・ルロワ)女史。

久しぶりにまとめ買いをする機会を得たので、購入し、早速1本開けてみた。

キャップを外すと、黒黴がびっしり。

ボジョレー・ヌーボー以外、ルロワのワインは一定の年数を経てから出荷することから、こういう状態はごく一般。

綺麗に黒黴を拭き終わってから、抜栓する。

ブルゴーニュ(Burgundy)のピノ・ノワール(Pinot Noir)の特徴とでも言えるピンクがかった鮮やかなワインレッド。

時間が経過すればする程に、ピノ・ノワール独特の香りが部屋全体へと広がっていく。

果実味がしっかりしていて、値段以上に価値を感じるルロワのブルゴーニュ・ルージュ。

こういうワインを飲んでいると、世界の中に「幸せ」が満ち溢れているかのような幻想さえ抱いてしまう。

たまには、こういう素晴らしいワインを飲んでみることも、大切なのでしょ。

その愛弟子と言われるLalou Bize-Leroy(1933-:ラルー・ビーズ・ルロワ)女史。

久しぶりにまとめ買いをする機会を得たので、購入し、早速1本開けてみた。

キャップを外すと、黒黴がびっしり。

ボジョレー・ヌーボー以外、ルロワのワインは一定の年数を経てから出荷することから、こういう状態はごく一般。

綺麗に黒黴を拭き終わってから、抜栓する。

ブルゴーニュ(Burgundy)のピノ・ノワール(Pinot Noir)の特徴とでも言えるピンクがかった鮮やかなワインレッド。

時間が経過すればする程に、ピノ・ノワール独特の香りが部屋全体へと広がっていく。

果実味がしっかりしていて、値段以上に価値を感じるルロワのブルゴーニュ・ルージュ。

こういうワインを飲んでいると、世界の中に「幸せ」が満ち溢れているかのような幻想さえ抱いてしまう。

たまには、こういう素晴らしいワインを飲んでみることも、大切なのでしょ。

2009年06月06日

グスタフ・グリュン氏のワイン

「忙しいことは、暇であることよりはよいことだ」と思っているが、「忙し過ぎる」というのは「ちと」辛いものである。

そんな多忙な一週間であったが、昨夜は、3年間のドイツ・デュッセルドルフ勤務を終えて札幌へと転勤してきた「元・部下」の御苦労さま会を企画した。

東京で一緒に働いていた、気心の知れたメンバーが集まり、久しぶりに楽しい時間を過ごすことができた。

デュッセルドルフから戻った彼は、北海道ワイン㈱鶴沼ワイナリーにて技術指導を行っている「グスタフ・グリュン」氏とドイツでお会いし、すっかり意気投合したようだ。

帰国に際して、グスタフ・グリュン氏たちの葡萄畑で作られたワイン数本を持ち込んだということで、昨夜はその御相伴に与ることとなった。

まずは「リースリング 2007」(Riesling)。

思わず鶴沼ワイナリーのリースリングと比較してしまうのだが、香りがとても強い。

もの凄く新鮮な香りが凝縮されていて、リースリング自体にも強烈な凝縮感が感じられる。

こんなに凄いドイツのリースリングは、恐らく国内では流通していないだろう。

「レンベルガー 2007」(Lemberger)。

これまたドイツの赤ワインとは思えないほど、色素が出ている。

これまたびっくりの凝縮感。

そうなのだ。

ドイツで生産されたワインは、凝縮感に溢れたワインに仕上がっているのだ。

「アコロン 2006」(Acolon)。

アコロンというセパージュと出会うのは、初めてである。

ヴァインスベルク州立園芸教育試験場で、レンべルガーとドルンフェルダーの交配された新品種ということだが、2001年に本格栽培されたものであり、国内でもこのセパージュを口にした方は少ないはず。

確かに、レンベルガーにドルンフェルダーの力強さが加わった感じであり、是非とももう一度飲んでみたいと思わせてくれる一本であった。

アコロンの瓶の形状には特徴を持たせており、味覚、香りに加えて、瓶までも印象に残るという一本であった。 続きを読む

そんな多忙な一週間であったが、昨夜は、3年間のドイツ・デュッセルドルフ勤務を終えて札幌へと転勤してきた「元・部下」の御苦労さま会を企画した。

東京で一緒に働いていた、気心の知れたメンバーが集まり、久しぶりに楽しい時間を過ごすことができた。

デュッセルドルフから戻った彼は、北海道ワイン㈱鶴沼ワイナリーにて技術指導を行っている「グスタフ・グリュン」氏とドイツでお会いし、すっかり意気投合したようだ。

帰国に際して、グスタフ・グリュン氏たちの葡萄畑で作られたワイン数本を持ち込んだということで、昨夜はその御相伴に与ることとなった。

まずは「リースリング 2007」(Riesling)。

思わず鶴沼ワイナリーのリースリングと比較してしまうのだが、香りがとても強い。

もの凄く新鮮な香りが凝縮されていて、リースリング自体にも強烈な凝縮感が感じられる。

こんなに凄いドイツのリースリングは、恐らく国内では流通していないだろう。

「レンベルガー 2007」(Lemberger)。

これまたドイツの赤ワインとは思えないほど、色素が出ている。

これまたびっくりの凝縮感。

そうなのだ。

ドイツで生産されたワインは、凝縮感に溢れたワインに仕上がっているのだ。

「アコロン 2006」(Acolon)。

アコロンというセパージュと出会うのは、初めてである。

ヴァインスベルク州立園芸教育試験場で、レンべルガーとドルンフェルダーの交配された新品種ということだが、2001年に本格栽培されたものであり、国内でもこのセパージュを口にした方は少ないはず。

確かに、レンベルガーにドルンフェルダーの力強さが加わった感じであり、是非とももう一度飲んでみたいと思わせてくれる一本であった。

アコロンの瓶の形状には特徴を持たせており、味覚、香りに加えて、瓶までも印象に残るという一本であった。 続きを読む